一组老照片带你看三明

|

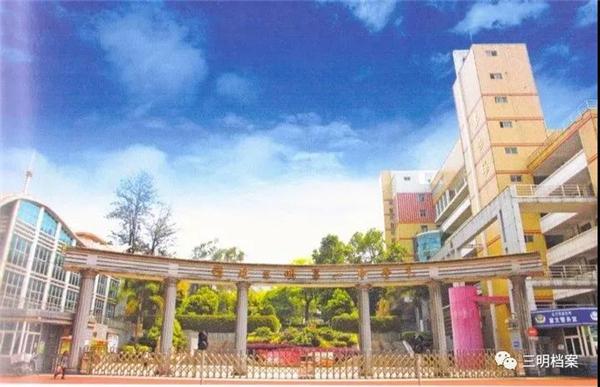

档案,见证着三明每一步的发展。东南网三明站联合三明市档案馆精心准备了一组反映三明旧貌新颜的图片,让档案带着我们走进时光,拾捡散落的记忆。 三明一中 三明一中创办于1945年2月,原名“三元县立初级中学”,师资来源于抗战时期内迁本地的江苏学院学生。校址在三元祠堂巷的笃庆祠堂,这也是三明一中原校门——笃庆门的命名由来。

八十年代一中操场

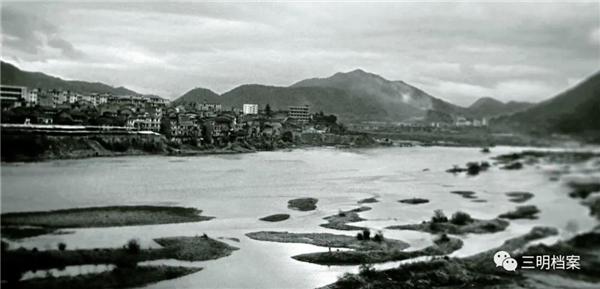

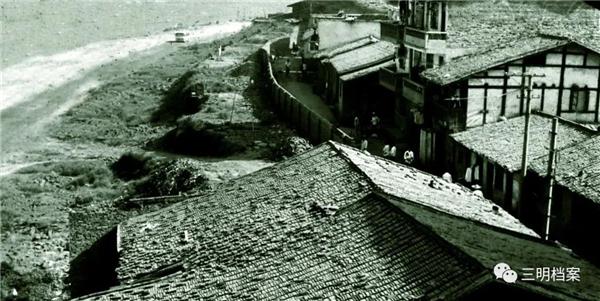

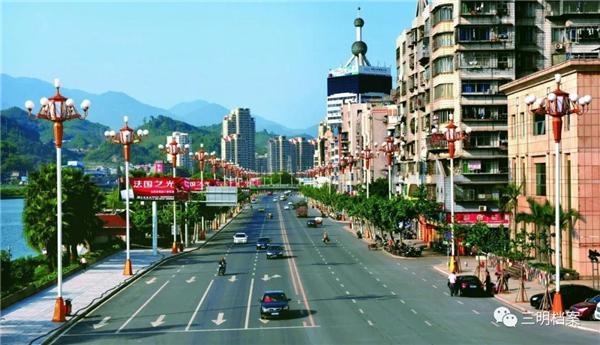

如今一中操场 城关 70年代初,城关作为地辖三明市政府驻地,主街区只有2条简易水泥路和一条5米宽,150米长的卵石路,居民住宅几乎全是木结构的小平房,几座二三层砖混结构建筑被群众们称之为洋房。

七十年代城关

城关新貌

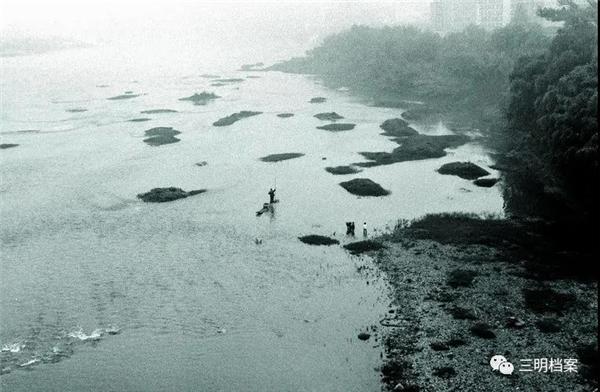

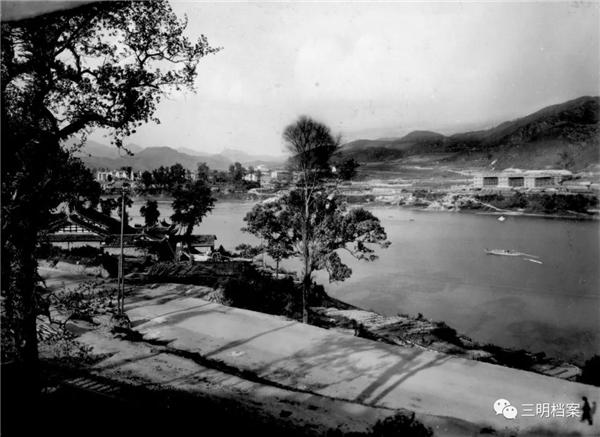

城关河滩

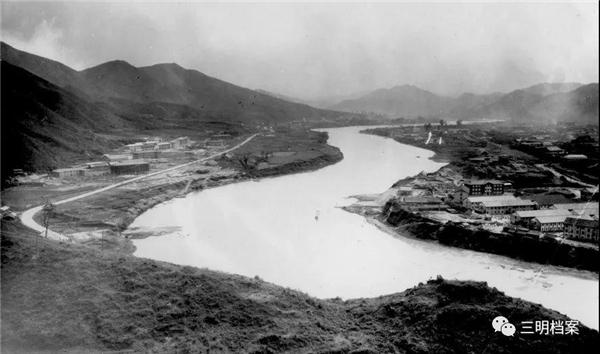

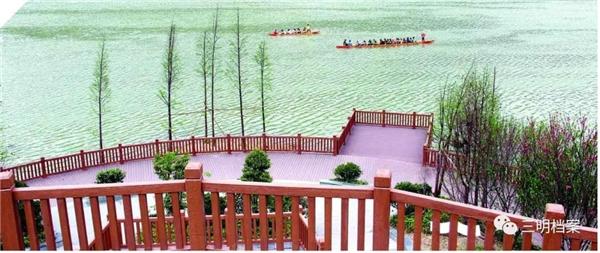

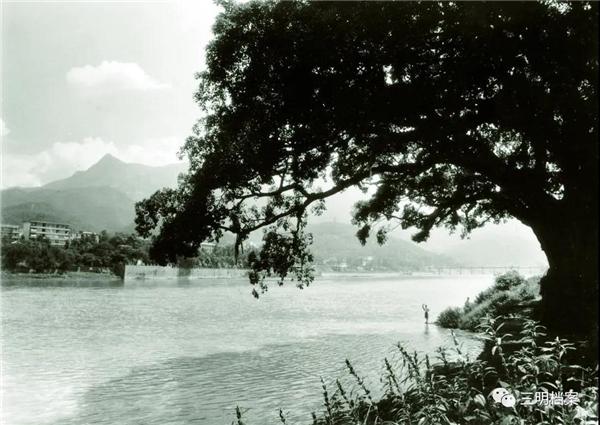

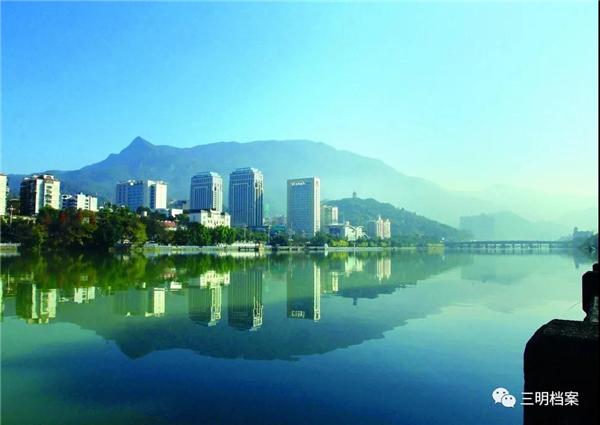

下洋河滩 美丽的河道 “青山不改,绿水长流”,河道两边逐渐建起了高楼,河面上陆续搭起了桥梁,但是抬眼望去,一样是晴空万里的“三明蓝”,放眼四周,一样是心旷神怡的“生态绿”。

防洪堤 沙溪河是闽江三大支流之一,由于河床水位比较高,洪涝灾害时有发生。为了保护沿河城区人民的生命财产安全,90年代,沙县、三明、永安统一规划建设了防洪堤。

建设中的防洪堤

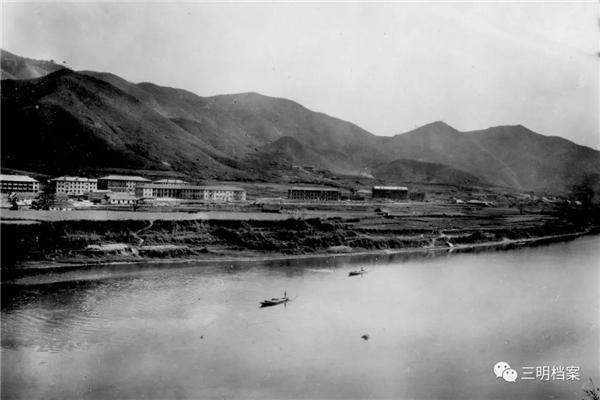

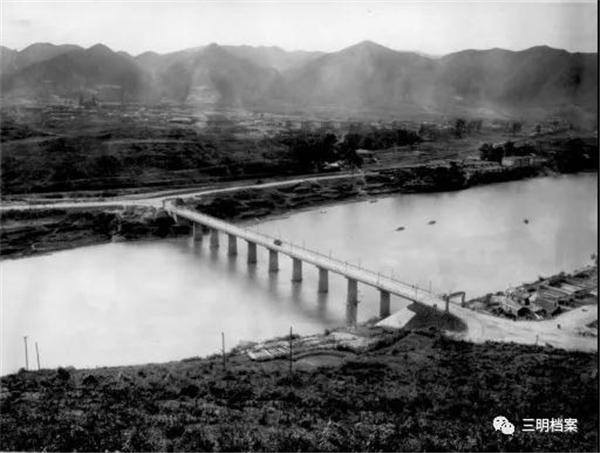

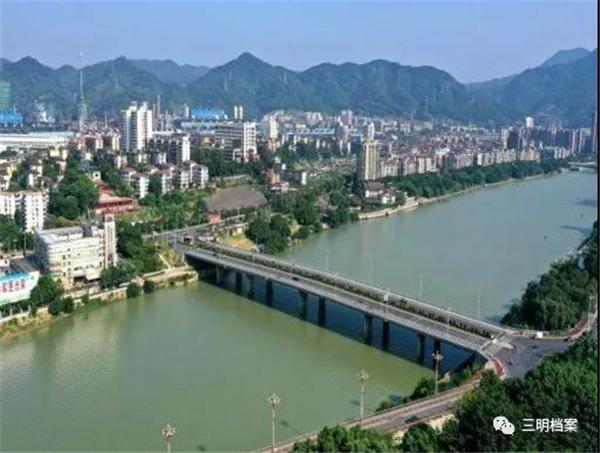

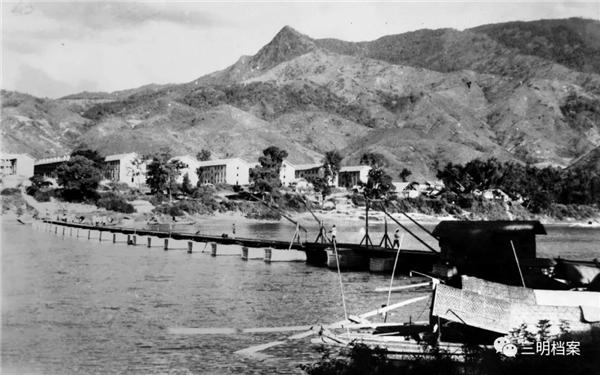

建成的防洪堤(防洪堤旧照由邢保兴拍摄) 列东大桥 1958年,三明开始进行重工业基地建设,为了方便两岸人员通行和材料运输,同年9月,福建省人民委员会批复,同意在三钢与麒麟山之间建起三明第一座永久性的钢筋水泥大桥。建成后的列东大桥,成为连接市区东西两岸的交通枢纽。

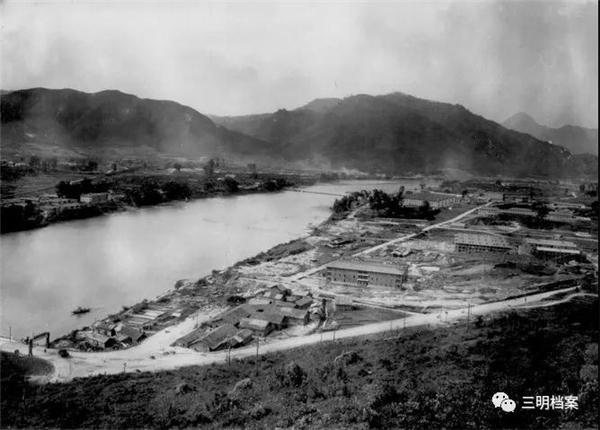

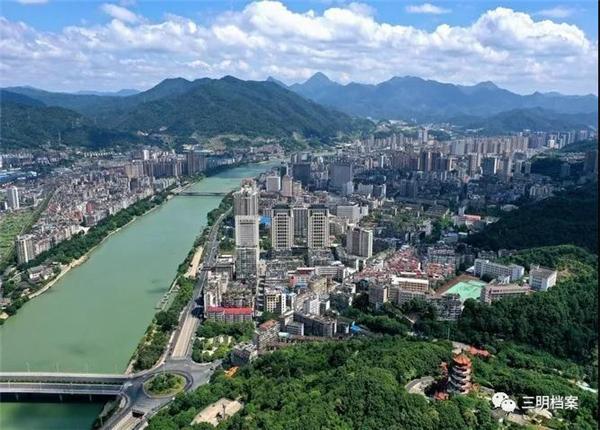

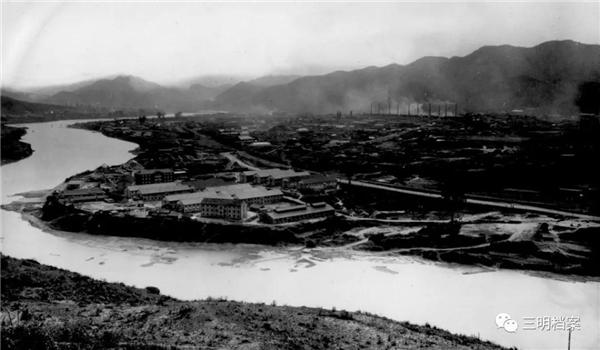

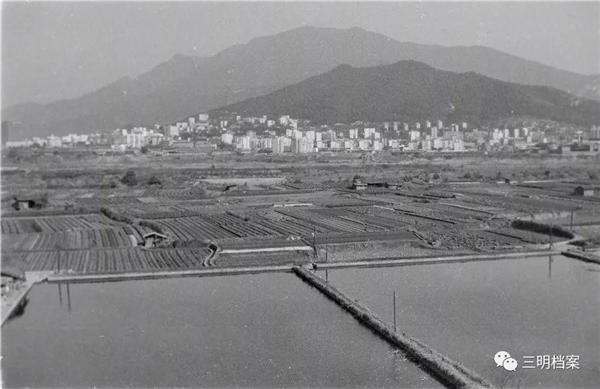

三角洲地带 70年代,列东的街区只有列东街和人民路(今东新二路)这两条,总长不足500米。七十年代末期,街区建设启动。列东街区自列东大桥至徐碧呈A字形布展,至1997年全面建成。人们喜欢将列东大桥东岸桥头这A字形的顶端称为“三角洲”。六十年的时间,在这一片滩涂上建起了高楼,建起了公园,建起了公路,车辆往来穿梭,是三明市区最繁华的交通枢纽之一。

三角洲近照由洪明升拍摄 江滨路

远眺列东 一侧层峦叠翠,一侧清波荡漾,隔岸远眺林深水美的三明城。

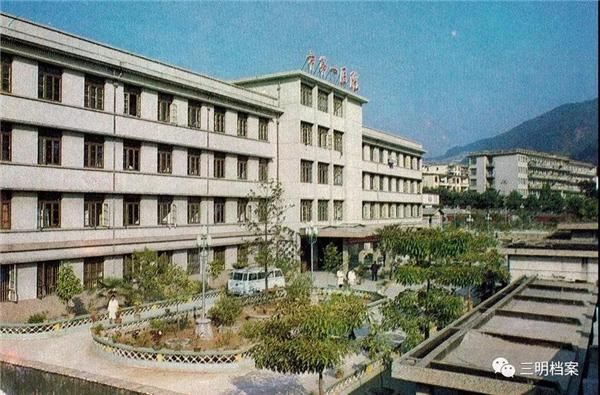

市第一医院

六十年代

八十年代

九十年代

如今的第一医院 八号楼 1958年,在沙溪河畔一个小山头上,盖了8座六层砖木结构的楼房,作为政府办公和干部职工宿舍楼,被称作“八号楼”。80年代,旧“八号楼”被陆续拆除,原址上新建了江滨社区1至7号楼,每座楼都是七层。因为习惯,大家都还喜欢称呼它为“八号楼”。要说当时,“八号楼”是三明第一个住宅小区,是当时人们梦寐以求的住所。只是,三十多年过去了,曾经的“八号楼”的两侧早已郁郁葱葱,四周更是建起了许许多多现代化的高楼。

1959年

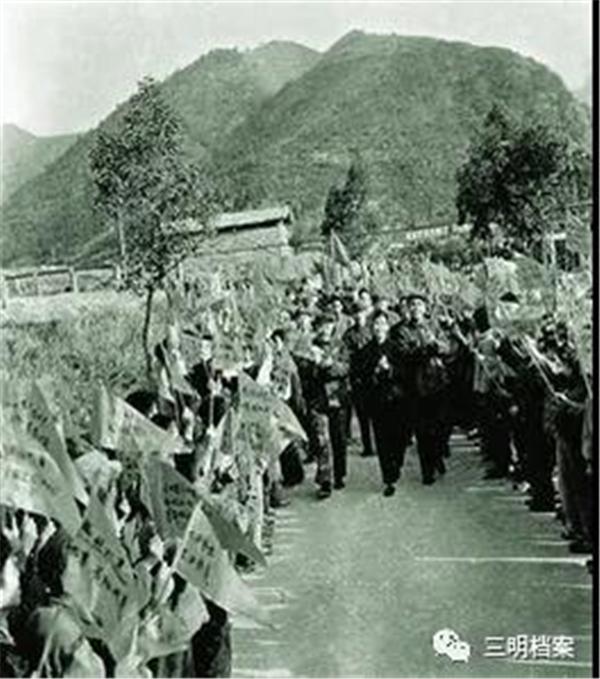

2014年 东新二路 若不是背后这一模一样的山,怎么也不敢相信这一片荒芜的是东新二路。1972年11月,大寨书记郭凤莲到三明传经送宝,市民群众夹道欢迎。这一条路,就是东新二路。

市政府 1977年10月,三明地革委征用了三明市城区公社27.88亩土地,用于兴建三明地区行政公署办公楼,也就是现在的三明市政府办公楼。40多年过去了,要说和现在有什么不一样,恐怕只是围墙不见了。 二十多年前,三明市政府也是有个大院儿,有着高高的围墙。1997年,在创建国家园林城市的过程中,市委市政府做了个重要的决定——当表率,拆围墙,把绿地还给百姓。

拆墙前

拆墙后 徐碧铁路桥 徐碧铁路桥建于1958年,是三明重机厂从三明火车东站到厂区的专用铁路连接大桥。2008年停止使用,这座大桥完成了历史使命。三明市政府经过多次调研、论证,认为这座大桥承载着厚重的三明工业文化和历史信息,决定将它建成景观桥。2016年9月改建竣工,将铁路桥的步行、景观和文化功能统一起来,从沙溪西岸到东岸多了一条便捷通道,成为市民又一个休闲散步的去处。

1989年

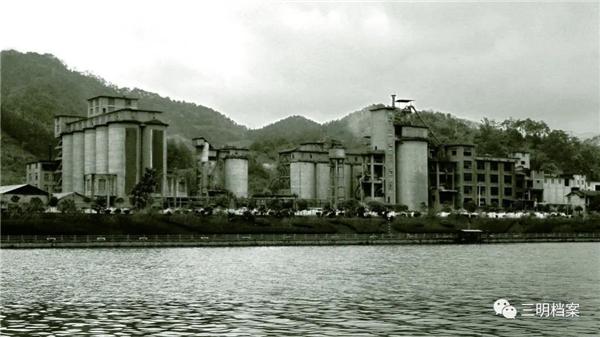

2017年 水泥厂地块 曾经的三明水泥厂,如今是现代化住宅小区。

三明水泥厂

滨江新城 正顺庙 不同于“深山藏古寺”,三明地区始建年代最早,保存最完好的一座木结构建筑——正顺庙就在三明市中心。这座始建于南宋绍定六年(公元1233年),为祭祀宋谢佑将军而建的庙宇,距今已有700多年了。

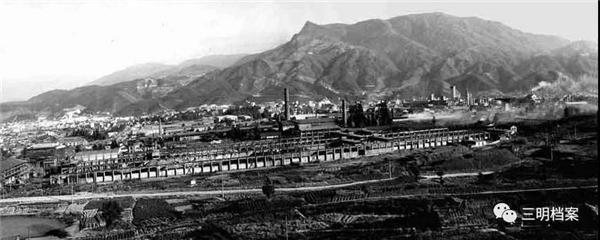

三钢 与三明城一同成长的三钢,如今正焕发着新枝芽,积极推进公司向钢铁制造服务型企业转型,努力打造全行业最具竞争力的一流企业。

三钢旧貌

三钢新貌(三钢新貌由谢守明拍摄) 白沙

台江 2018年,新三明站建成。随着南三龙铁路的建成,环闽动车线全面闭合,三明出行更加方便。

《站前暮色》由黄棣龄拍摄 (东南网综合三明档案) |