三明文艺的“磨刀石”

| 2017-02-20 09:37:12王艳蓉 来源:三明日报 责任编辑:肖晓敏 我来说两句 |

分享到:

|

|

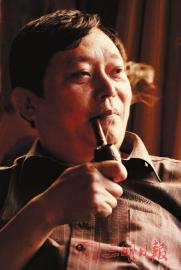

黄莱笙 “磨刀石”质地如何? “打造磨刀石计划”的发起人是黄莱笙。 黄莱笙,三明市文联主席、党组书记,市作协主席。叼着烟斗,是他个人的形象符号。作为中国文艺评论家协会会员、中国作家协会会员,他的理论评论有一套。他说:“我的个性化理论原点是‘大时空大心境大技巧’,最早来自对诗歌的领悟,后来渐渐升华为全部文学艺术追求。”他提倡诗人要充当“禅师式”的审美角色。 他的《跨界话语》真的跨界了,不仅有对文学的研究,竟然还涉及舞台艺术、造型艺术,涉及艺术文本、艺术应用、艺术本体,也涉及“艺外功夫”。莱笙自己说:“无论是调侃还是批判,都是艺术天性的流露,它们有如一串散板,零乱地搁置于此,成为天然的理论生态景观。” 《跨界话语》全书由四个板块组成,“艺术天性”是理论原点研究探讨艺术家“美在中心”的秉性,揭示文学艺术“大时空大心境大技巧”的理论本原;“诗学时空”立足当下诗坛流变,在纵的继承与横的移植理论坐标中展开诗歌宏观追问与微观探究,形成韵力说、象节论、语言天路及创作技法理论等体系化特色诗学;“叙事通感”横跨小说、散文和纪实文学诸多样式,大多以具体文本分析来探究艺术规律,发掘作家创作个性;“艺苑旁响”是艺术多样化的思考,盘点音乐、影视创作现象,探讨艺术地域土壤及艺术成果应用,展示艺术在高境界的触类旁通视野。 中国出版集团现代出版社编审这样评价《跨界话语》:全书理论评论表达手法灵活,体裁形式多样,或学术文体式,或理论阐述,或文本创作评论,或现象人物随笔,艰深的学理以流畅的语言呈现,可读和学术性美妙融合,有着独到的理论价值。 廖开顺,来自湘西沈从文故乡,三明引进人才,省作协会员、三明学院教授,是三明文艺界的学院型学者。莱笙说他做学问严谨,评论文章比较深刻、严谨。不过,他却谦虚,“书名叫做‘文学的记忆’,全书算不得系统的文学评论集,只是对自己所读过的文学一个记忆而已。” 他的文学评论集《文学的记忆》分为四辑。第一辑“三明文学走笔”,是对三明文学作品的评论,以随笔式短评为主,文笔生动,理论与审美并重。第二辑“民间文学探秘”,对汉族客家和侗族的民间文学,阐释其文化内涵,具有相当的学术性。第三辑“文学感悟书写”,是对古今文学现象的阐述,尤以《论散文本色》、《乡愁文学的文化阐释》等篇什具有相当的理论深度。第四辑“文学时代回忆”,则是作者从早期的评论中所挑选,追忆20世纪八九十年代的文学思潮和现象。 他的学生雷克在短评中说:“廖开顺短评以其强烈的审美感染力,用自然凝炼的捕捉性语言,自觉、专业地将批评定位,是对作家独特人格、个性思维和语体魅力的发掘者、概括者。” 卢 辉 汪震国,省作家协会会员,曾下过乡,当过工人和教师,后来长期在党政部门工作,出版过多部散文集和评论集。尽管他已年过花甲,但对文学仍是不离不弃。究其原因,就在于其认识到文学对于人们思想与情感塑造的重要意义。在他看来“一部好的文学作品之所以能够打动人鼓舞人,就在于情和理这两个字。如果哪一天文学把情和理抛到了脑后,那么这也就是文学寿终正寝的时候。”他的《文学的情趣与理趣》全书分为三个部分,第一部分以严谨的论证,探讨了有关诗歌与散文诗的美学特征;第二部分对文学的功能、作家的价值和作品的阅读进行了思考与阐述;第三部分则是作者近年来对所阅读作品的评述。文学的情趣与理趣是该书的主旨。 詹昌政,诗人、省作协会员、三明日报社副总编。他说,他原本写诗,后来客串写诗评,这与赖微兄的督促有关。“上个世纪八十年代,赖微在永安主编《君子兰》。他分配我任务说:你要多写诗评。我就写了,当作与诗友谈诗。” “后来,我在市报副刊当编辑,为了争取读者,着力导读现代诗。限于篇幅,只能点评。进入新世纪,叶来、沈河把《诗三明》诗歌论坛发展成为三明诗群的交流平台,我点评诗歌更是乐此不疲。再后来,便主动博览诗歌读物,搜寻优秀诗作,按主题归类简评。这样的阅读过程,引起思索:为什么一大本诗集只挑了这几首来评说?为什么有些诗多年难忘?为什么有些诗轰动一时却无再读必要?为什么有些诗人有名无诗?真切的感悟也由此而生:诗贵独创。”詹昌政说。 《昌政说诗》是一本诗歌评论选,分为:诗品读、诗视角、诗修改、诗解析、诗语禅、诗创作、诗样本七个部分,是一本解析现代诗创作奥秘的读物,作者选择优秀短诗,以浅近的语言导读、讲解,从诗意的发现到表现,一语道破创作的得失。中国出版集团现代出版社编审这样评价:个人的诗歌评论集,厚厚的一大本,此等规模,真是罕见。轻松的语风、精准的剖析、堪称解析现代诗歌创作的优秀读物,风格十分别致,能以简短的篇幅,表达富有创见的诗观,见得出对言之有物、自出机杼、切中肯綮、要言不烦的追求。 卢辉,许多的业界人士更熟知他的“卢辉点诗”。这位中国作家协会会员、三明电视台副台长被中国多家知名诗歌杂志、报刊、网站、微信平台约请主持“中国诗歌龙虎榜”、“每日好诗”、“品读”等各类诗歌评议工作,“这次收录《诗歌的见证与辩解》一书的文章大多出自于上述工作成果的总结。”卢辉说。 《诗歌的见证与辩解》共分“见证与辩解”、“文本与发现”、“诗意与随想”三辑,第一辑体现诗性与灵性相映、诗意与生命并存;第二辑体现诗歌个案与心路历程的关联;第三辑体现诗歌神性与终极关怀的玄想。三辑相互依存,相互照应,相互提升,共同构成《诗歌的见证与辩解》中生命与意志的再发现。 蔡建境,笔名聿土,特爱古典文学的他从青少年时起就想当作家,后来从了政,现在是市社科联主席。他说:“我的创作多半缘于读书,而归于思考。成文的过程即是思考的过程,并未在谋篇布局上有多少用心,说它是一种‘心得’可能更贴切一些。”他的《审美的执着》集诗词鉴赏、电影评论、诗人品评、文化思考、山水审美、人生感悟等于一炉,并从审美的视角,以理性的思维,进行深入研究和分析,揭示其美的内涵和人文价值。 柳传堆,三明学院教授。他的《文学的使命与归真》以现代文学评论为主,以独特的视角看待文化的传承与发展。比如,鲁迅的启蒙主义情怀何以如此自负?其“看客”、“国民性”概念是如何建构起来的?冯雪峰独尊的“现实主义”,为何由“真实”转为“虚幻”?如何从语言诗学上领会毛泽东的诗词壮美风格与王者之气?郑振铎散文的朴拙美表现在哪里? 该书分为四个部分。第一辑启蒙与虚幻:鲁迅小说侧论;第二辑学术与政治:冯雪峰评论;第三辑气势雄浑与阳刚之美:领袖诗词论;第四辑幽默、闲适与风雅:闽籍作家林语堂、郑振铎论。 《文艺的探索与发现》是一本多人合集的文艺评论集,是三明市第一部文艺理论和评论选集,主编廖开顺。合集分为三辑。第一辑“文学的沉思与探究”主要是对文学现象的研究,具有较强的理论性。第二辑“文本的解读与鉴赏”主要是文学作品的鉴赏和评论,第三辑“艺术的真谛与探寻”是艺术门类的评论和鉴赏文章。“本选集既不拘囿于地方性,又有相当的地方文化色彩。这部选集的出版,反映三明文学艺术作者进入了理性的思索时期。”廖开顺说。 |

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

148ac183-d9f3-4a7a-b949-201b0a8597e5.jpg)

766f1ea2-9211-4050-974b-b1ead94bfc07.jpg)

52857597-8fcb-418b-b18c-8dec60bd6339.jpg)

4489ddbd-ad34-4a01-8f33-7e3019010cda.jpg)

31f75aff-a113-4129-bfd2-e741c19c3553.jpg)