列西村旧城改造 翻天覆地的变化

| 2018-12-17 09:42:49黄宝琴 来源:三明日报 责任编辑:林张清 我来说两句 |

分享到:

|

|

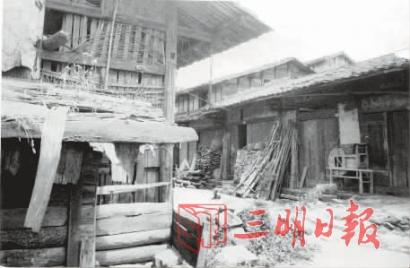

三明日报记者 黄宝琴 编者按:城中村是城市快速崛起的特殊产物。自改革开放至今,城中村改造一直是我市城市发展的重要一环。随着城市面貌焕然一新,城中村也发生翻天覆地的变化。根据三明市城乡规划局提供的数据显示,我市两区位于《三明市城市总体规划》建设用地范围内的村庄共有二十一个,其中有十四个村庄(梅列区九个,三元区五个)已经完成或正在进行城中村建设。其中,处于两区建成区范围内的村庄有十三个,已经完成或正在进行城中村建设九个。 四十年改革开放,在“都市生长”过程中,城中村变迁历经各种艰难,最终用华彩蝶变见证三明城市的发展。这里刊出的列西村旧城改造只是我市城中村改造的一个缩影。 低矮的平房变成了一栋栋整齐有序的住宅楼;坑坑洼洼的沙土路变成了干净整洁的柏油马路;道路两旁的绿化生机盎然······改革开放40年来,列西村发生了翻天覆地的变化。 列西村是梅列区三个城中村之一,面积约14平方公里,位于梅列区城区西部,沙溪河西畔,东临沙溪河,西临三钢集团公司,南接列东大桥,北与陈大镇接壤,鹰厦铁路从中贯穿。全村共680户,常住人口1717人。 从“蜗居”到“宜居” 说起改革开放后列西村居住环境的变化,在列西村住了一辈子的老村民吴植莲体会最深。“我家的房子是祖辈传下来的,两层楼高的木结构瓦房,一楼是厨房和厅堂,二楼是两间卧室。”吴植莲表示,那时候两间房要住两个大人、四个孩子,很是拥挤。 “那个年代的房子不敢盖太高,怕风一大就被吹倒。虽说有两层,但实际上才一层半,二楼的高度比一楼矮了快一半。”吴植莲回忆,木质结构的房子还存在着漏风的问题,冬天一到,冷风就会从木头缝里吹进来,因此,还得用竹篾把内墙围一层。 那时除了居住空间比较拥挤外,居住的环境也不好。“以前每个家庭都不富裕,为了增加家庭收入,大都在屋后养些牲畜。我家那时候养了五六只鸡和一头猪。”吴植莲表示,每隔几天需要清理一下这些牲畜的粪便,一般是收集到猪圈边的一个桶里,这是农家肥的重要来源之一。 “厨房和猪圈就隔着一条排水沟,每次煮饭的时候如果不把门关好,臭味能飘得满房间都是。”谈起那时候的居住环境,吴植莲直摇头。 《三明城乡建设志》中提到:1983年前后,农宅以木、砖木、木土结构居多,这类农宅占地多、体量大、层数少而低矮、厅堂大、房间多,畜禽舍、杂物、厕所绕主物而建,户与户聚集则挤,散居则零乱,人畜混居,排水不便,道路弯曲狭小,抗灾能力差。 为了改善居住环境,上世纪80年代,区政府进行列西新村建设,上世纪90年代,列西村旧城改造涉及封侯、富华、仁义、龙岗坊改造,1995年,进行北山新村建设…… “因为旧城改造,我家拆迁换了两套九十多平方米的新房,一个儿子分了一套房,我跟着小儿子一起住。”吴植莲表示,自从1994年搬了新家后,再也不用担心刮风下雨了。“经过简单装修的三室一厅宽敞明亮,住宅功能设计合理,住起来别提多舒服了。”吴植莲说。 经过多年的改造,列西村低矮的平房已经慢慢被一栋栋住宅楼所取代,村民们的居住环境不断改善,城市形象不断提升。 “生活越变越美好” “现在的生活和以前相比,可方便了不少,自动化程度越来越高了。”谈起这些年的变化,村民罗美云很有感触。 “1978年的时候我才14岁,但已经要负担起家里一些必要的家务了。以前煮饭都是烧大锅,所以每到周末,我就会约上邻居或者小姐妹们一起上山砍柴。”罗美云表示,上世纪七八十年代煮饭可不像现在这么简单,烧大锅火候不好控制,煮糊饭的几率可比现在大多了。 “以前的公厕特别少,家里没有卫生间,只在床底放一个痰盂。每次用完痰盂都要清洗,很麻烦,到了冬天,坐在搪瓷做的痰盂上更是冰得能让人打个激灵。”说起以前生活的不便,罗美云仿佛有说不完的话。 “那时候洗澡也不方便,洗澡前要烧一大锅热水,倒进木质澡盆后兑上冷水,如果是冬天,还要放一桶热水在边上,盖上盖子,洗澡水冷了的时候加上一瓢。”罗美云觉得那时洗澡就是一个大工程。 “1995年我们搬进了五四新村,新房里有独立的卫生间,还用上了热水器、电冰箱,生活便捷了许多。”生活越变越好,罗美云乐在心里。 除了生活越来越便捷,村民们的精神生活也日渐丰富起来,对于这样的变化,老村民罗新庆感受很深。“1995年之前我都在生产队种果树,一个月要出工28天,休息的时间家里总有点事要忙,根本没有娱乐时间。”罗新庆回忆,那时由于闲暇时间少,娱乐方式不多,大家的精神生活都比较匮乏。 “1992年,我们村第一个老年协会成立,到今天陆续成立了8个老年活动中心。”列西村村支书罗志癸介绍,如今,列西村每年拨款一部分资金作为老年活动中心的经费,且这些年来老年活动中心里也慢慢添置了一些设备,电视机、乒乓球桌、麻将桌……村里的老人们多了一个娱乐消遣的地方。 “现在的生活可比以前好多了,不愁吃穿。自退休后,我每天就来这和老伙伴们一起看看电视打打麻将。”罗新庆表示很享受现在的生活。 市政设施越来越完善 改革开放初期,列西村的交通很不发达。“那时候想要去列东最近的就是走浮桥了。浮桥是由一条条船连接而成,夏天只要一发大水,就要把浮桥解开,坐船过河,很不方便。”老村民罗焕椒回忆。 “我的两个儿子都是在市第一医院出生的,那时候不像现在这么方便,叫个车五分钟就能到医院。我老婆那会儿还是走过浮桥去的医院,别提多不方便了。”罗焕椒说。 “那时的路也不好,除了一些交通主干道是水泥路外,很多小路都是泥土路,真可谓晴天一身土,雨天一身泥。”罗焕椒说。 1991年连接沙溪河两岸的梅列大桥竣工后,列西村村民去河对岸更加便利了。到1992年底,整个市区更是形成纵横交错,四通八达的道路网络,人们的出行不再困难。 三明市是一座年轻的工业城市,路灯的历史不长。改革开放初期,列西村除了交通并不发达外,路灯也较少。 “以前马路主干道才有路灯,住宅区内的路灯较少。”谈起路灯并不普及的岁月,罗焕椒颇为感慨。 “我姐姐那时候在三钢上班,每到中班晚上十二点下班以后,我和父亲要轮流去巷子口接她回家。虽然从家门口到巷子口只有短短的十来米,但太黑了,我姐姐不敢一个人走。”罗焕椒回忆。 《三明城乡建设志》中提到,1990年初,三明市区路灯已发展到1690盏,线路75公里。现今,根据三明市市政工程养管中心城市照明管理所提供的数据显示,单单列西村路灯就有4512盏,线路约30公里。 “随着城市建设力度越来越大,总是在不经意间发现马路变宽了,环境变美了,基础设施更完善了。”对于这些变化罗焕椒乐在心里。现今,“路不平,沟不通,灯不明”的问题早已成为了历史,村民们有了一个便捷的生产生活环境。(本文图片由市档案馆提供) |

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

0169fa98-94c9-49ad-ba6e-f06cec226361.jpg)

0334b363-23eb-4151-bdb5-1242b2b21458.jpg)

f11b978d-4959-4861-88ad-4cd9223c384e.jpg)

eafe5113-79a6-48d9-8aa6-b5bb21845f2a.jpg)

3fde081b-8b1c-41fc-8a52-ef67056b58c1.jpg)