中国有句老古话:四季更替,适食而食,不时不食。“不时不食”,看似简单,却有自己的趣味,有自己的哲学体系。

在三明什么食物最能代表春天的味道?绿绿粿算一个。阳春三月,来个绿绿粿,嚼上一口,当淡淡的青草味从舌尖开始弥漫,沁人的春之味不期而遇。

老人们常说,吃了绿绿粿,嗯,这春天来了…… 吃个绿绿粿,真不易

“在以前,谁家最早做绿绿粿,最早吃上绿绿粿,那可是最勤劳的一家。”年近七旬的三元区城南村村民邓新福讲起绿绿粿,充满了儿时的回忆。

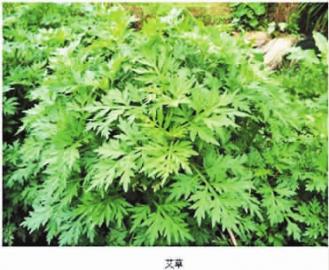

做绿绿粿不是件容易的事。费时且费力,先得采摘做绿绿粿用的艾草。每年立春后,万物复苏,艾草也开始冒出嫩芽。一般农历二月下旬,艾草差不多能有五六公分高了,这时勤劳的人家就可以到野外采摘艾草。

“这时艾草嫩,利用率高,可是采摘起来比较难。因为艾草比较小颗,而且也还没大量生长。”一次摘5公斤的鲜艾草,还真要漫山遍野跑个遍。而辛辛苦苦采摘来5公斤的鲜艾草只能制出1-1.5公斤的熟艾草泥,只够做5公斤粳米的绿绿粿。

鲜艾草采摘回来,得先择叶,去梗及老黄叶,只取鲜嫩的茎叶,再清洗干净。用开水烫捞后,立即用冷水漂洗,漂洗两次后沥干——“这步很重要,必须要立即漂,要不然叶子会黄,而且一定要控得非常干,像做饺子馅那样用纱布包着挤出水分,要不然含水多,做出的粿不好吃,不会香。”采呀、洗的,一般就得用去一天。

再精选5公斤的优质粳米,泡上,做好准备工作,第二天才正式舂绿绿粿。“我们本地人有句古话:马劲大,吃得绿绿粿;没马劲,没得吃。”邓新福说,这说的是,舂绿绿粿太累人啦。比舂米粿要多干一倍的活。一般得舂300下,这可不是一般人能干的活。

沥干水的鲜艾草要放入石臼舂,舂至绵绵的、烂烂的,挤干水分,再掰成一片片,备用。“做绿绿粿,可不是用艾草汁哦。艾草汁微苦,得全挤干。”

泡了一夜的粳米白胖胖的,上大锅蒸熟,再放入石臼舂,至成块后再上大锅二蒸,蒸后再放入石臼二舂,至粘连有弹性。如果是做米粿,这时候就可以上桌了。

而做绿绿粿,那么还有一半的工作要做。把此前舂好备用的艾草泥片加入白粿中,再放入石臼舂,舂至艾草与白粿完全融成一体,手指轻轻一按能慢慢回弹,这才算舂好。

鼠曲草

“做绿绿粿,水分要控,舂起来比单做米粿累多了。”邓新福说,一般得三四个人轮着舂,要不然,还真弄不来吃。

舂得好的绿绿粿像块玉一样,手感舒服,色泽好看,吃起来自然更是唇齿留香。“艾草不够的话,做出来就会颜色发黄,不好看,香味也不够。粳米不好,做出来,表面一粒一粒的,那就太难看了。”做完,亲戚邻里互相赠食,比比谁家的绿绿粿做得好,被表扬今年绿绿粿做得好的人家会觉得倍有面子。

舂好的绿绿粿这时可以包馅了。馅有两种,可甜,可咸。甜馅用的是黄豆粉:把黄豆炒熟磨粉,再加入芝麻白糖拌匀。咸馅则是用肉、笋、豆干切碎爆炒至熟。

不同馅,包起来的外观也不同:甜的,包成圆形;咸的,包成饺子形。三明的本地人,大多数人家包绿绿粿用的是甜馅。轻咬一口绿玉般的绿绿粿,又香又甜的豆粉夹着淡淡青草香立刻弥漫舌尖,真是味道好极了。

而凉了的绿绿粿,用油小火慢煎,至两面微焦黄,更是平添香脆,别有一番滋味。

“我们本地人,一般只用艾草做绿绿粿。”邓新福介绍说,其实除了艾草,鼠曲草也能做绿绿粿。不过,用鼠曲草做绿绿粿,在当地人眼里,那是懒汉才做的事。

原来,鼠曲草相对好找,也更粘更软,舂起来省事多了。事实上,大家不爱用鼠曲草,其实还是“颜控”作怪:鼠曲草开黄花,做出来的绿绿粿会偏黄,不像艾草做出来的像玉般颜色。“不好看。吃起来味道也差很多。”据说,用鼠曲草做出的绿绿粿有青菜放锅里焖黄后的那种臭黄味,冷后再吃,还会吃出隔夜菜的味道。所以当地人基本不用鼠曲草做绿绿粿。吃绿绿粿就是“吃青”

用艾草、鼠曲草做粿,很多地方都有做,做法、叫法也各不相同,有叫艾粿、鼠曲粿,还因清明前后艾草茂盛好做粿,又叫清明粿,在一些地方,用来作祭祀亲人的供品。不久前,上海尤溪商会组织在沪尤溪乡亲到上海市宝山区淞沪抗战纪念公园,祭拜79年前在淞沪会战中为国捐躯的4300多名来自尤溪的抗日英烈,按尤溪的习俗供祭品之一,就是艾粿(爱国)。

“我们本地人,吃绿绿粿就是‘吃青’。”已85岁的三元区城南村村民姜桂仔说。

“吃青”是一种古老的习俗。比“吃青”更早的是“采青”,在《诗经》《国风·周南·芣苢》篇中,描绘的就是当时人们采芣苢(即车前草)时的欢乐场景。而至今仍有的“踏青”,则是“采青”、“吃青”之后的延伸。姜桂仔的孙女婿小李是历史专业出身,对民俗文化也颇有研究。他说,这是中原文化不断南迁,传承与创新在饮食上的体现之一。

艾草性味苦、辛、温,入脾、肝、肾。艾草特殊的气味同时也具有一定的药用。李时珍《本草纲目》记载:艾以叶入药,性温、味苦、无毒、纯阳之性、通十二经、具回阳、理气血、逐湿寒、止血安胎等功效,亦常用于针灸。鼠曲草性平和,有化痰、止咳、降压、去艾草风功效。相关资料表明,以艾草、鼠曲草和米作为原料的青粿,目的是“以压时气”,解决历史上东晋后由北方迁徙而来至今江浙沪闽一带沿海气候湿热地区移民们水土不服和痢疾的问题。与绿绿粿有关的民俗

在三元区,有关绿绿粿还有不少民俗文化。

在以前,已订婚而尚未结婚的亲家,在农历三月,艾草飘香的季节,男方要给女方家送绿绿粿,120个-240个不等。必须要甜馅、制成圆形,一个个垒好,就像一块块上好的玉。女方父母就会把这些绿绿粿给亲朋好友分食,借以告诉大家,我家闺女已订亲不日将大婚。而收到绿绿粿的女方亲戚则就像接到通知一样,会专程请待嫁女吃顿饭。

“这些绿绿粿必须做得好看,又圆又绿,人家就会夸男方家有才,女方找了好婆家。”邓新福说,为此,有些男方家还会专门请人帮着做。不过这些老习俗城里已多不保留了,在三元区一些乡镇还有这么做的。

农历三月三,是上巳节。这个汉族古老的节日似乎早被遗忘。但在三明的本地人还保留过“三月初三”的传统,只是大家都不知道这就是上巳节。“三月初三”可是个重要的节日。

邓新福记得小时候,在农历三月初一,小朋友就要吃用鸡蛋和醉鱼草、糯米大米磨浆烙的饼,说是吃了能驱虫,不闹肚子。农历三月初三,就是广大妇女回娘家。请女婿,舂一臼绿绿粿就是最好的招待。如何辨别真假绿绿粿

艾草到了立夏会太老,且发苦,就不适宜做绿绿粿了。所以在没有冰箱的年代,这绿绿粿还真只是春天的美食。

现在,春天采摘好的艾草,臼好后,用食品袋包住,放进冰箱速冻,可备一年之需。

所以走在街头,似乎四季可见绿绿粿。“绿绿粿这么难弄,哪里来那么多?”作为老三明人,邓新福表示疑问。他说,街上卖的自然不如家做,比如艾草不是用舂,而是用机器弄碎,这样植物纤维被破坏,没口感。而如果艾草量不够,绿绿粿就不香,颜色也不好看。有些不良商家会掺用色素,那更是糟糕。

“有人说,掺了青菜汁,这是不可能的,因为做绿绿粿可不能掺水,做不起来的。”邓新福说,要分辨真假绿绿粿不难:先看,有没植物纤维,没有,那就艾草量极少甚至无。再闻,有没艾草的自然植物清香,没有,或味道奇怪,那大多是掺了色素、香精之类。

|